予防接種はなぜ必要なの?

予防接種の対象となる病気(結核、B型肝炎、ロタウイルス、インフルエンザ菌b型、肺炎球菌、ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ、麻疹、風疹、みずぼうそう、おたふくかぜ、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス、インフルエンザほか)には、下記の特徴があります。予防接種対象の病気の特徴

そのため、こうした病気は予防接種で防ぐことが大切です。- 感染が起こってからでは治療ができなかったり、長い時間症状に苦しんだり、大きな合併症を起こしたり、時には重い後遺症や生命の危険が生じることがあります。

- また子どもの頃にこうした感染症に幸いかからなかったとしても、おとなになってからかかるとさらに重症になる危険性が高くなる病気もあります。

- こうした感染症にかかると、定められた期間保育所や学校を休まなくてはならないため、とくにご両親ともにお仕事をされている場合などは、仕事への影響も大きくなります。

- 先天性風疹症候群など、疾患によっては、個別接種だけでは発生を防げないことがわかっている病気もあります。

こうした疾患を防ぐには全体の接種率を高めて、流行自体を防ぐことが必要です。

そのため、予防接種は自分だけの問題でなく、地域全体の問題として考えることも大切です。

このページの先頭に戻る

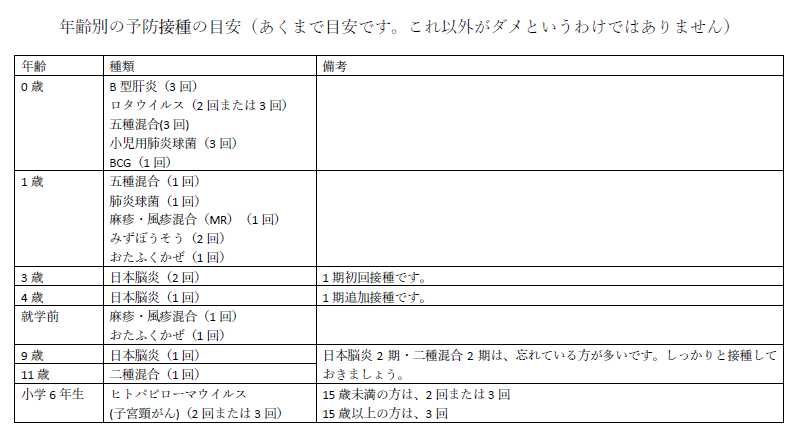

予防接種の接種スケジュール

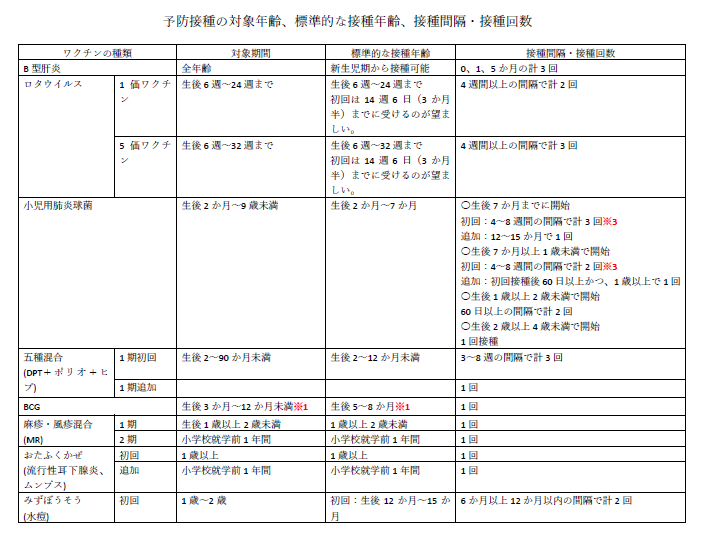

予防接種の対象年齢、標準的な接種年齢、接種間隔・回数や、接種スケジュールについては、図・表を参照してください。この数年、新たな予防接種が多数行われるようになり、スケジュールを組むのが難しくなっています。

困ったときはクリニックまでご相談ください。

日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール(保護者用)

1.接種スケジュールの組み方

- 何歳になったら何を接種するかについて、だいたいの種類を知っておいてください。

- 標準的な接種年齢内で接種することをこころがけて下さい。

それ以外の事情がある場合でも、可能な限り対象年齢内で接種してください(はずれてしまった場合、公費負担とならなかったり、補償が弱くなったりします)。 - 接種回数・接種間隔に注意してください。

規定の接種回数・間隔を守って下さい。

ただし、何らかの原因で規定の間隔より開いてしまった場合でも、ワクチン接種の効果が期待できますので、あきらめないでください。 - 他のワクチンの接種間隔ですが、令和2年10月1日より、大きく変更となりました。

生ワクチンと他の生ワクチンとの間のみ、4週間あける必要があります(経口生ワクチンをのぞく)。

不活化ワクチン、経口生ワクチンは、間隔の制限がなくなりました。

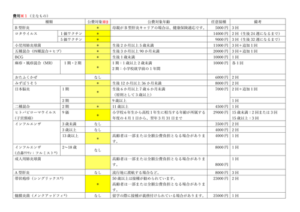

(いずれも同時接種は可能です) - 定期接種と任意接種

予防接種には、予防接種法で定められた定期接種と、それ以外の任意接種があります。

定期接種:公費負担で、重篤な合併症などの場合の補償も手厚くなっています。

任意接種:原則自己負担(一部公費負担となるものもあります)で、重篤な合併症をきたした場合、医薬品救済機構による補償となります。

任意接種であっても、ぜひ接種することをお勧めします。 - 単独接種と同時接種

予防接種の数が多くなってくると、単独接種では、決められたスケジュール通りに接種ができなくなります。

そのため当院では、同時接種を行うことも可能です。

同時接種によって重篤な合併症が増えるということはありませんし、世界的にもふつうに行われています。

また、当院では過去に単独接種の要望のお応えしていたこともあったのですが、全ての方が途中で挫折されたため、単独接種は行わないこととします。

(5種類の同時接種を、2種類+3種類の2回に分ける程度であれば可能です)。

日本小児科学会の予防接種の同時接種に対する考え方 →

当院では、毎週月・火・金曜日の午後に、予約制で予防接種を行っています。

これは、小児科を受診するお子さんはかぜのことが多く、外来でうつしっこしないようにするためです。

時間的に受診が難しい場合や、予定日の予約が一杯の場合は、通常の診療時間内での接種も可能です。

個別の相談にも応じさせていただきます。

このページの先頭に戻る

2.予防接種の対象年齢、標準的な接種年齢、接種間隔・接種回数

↓クリックして頂くと、表がダウンロードできます

- 日本脳炎予防接種の接種対象年齢は現在移行措置は下記のようになっています。

平成7年(1995年)4月2日~平成19年(2007年)4月1日生まれの方で、今まで日本脳炎の予防接種を受けられなかった方は、対象年齢外(7歳6か月以上9歳未満、あるいは13歳以上)であっても第1期・第2期予防接種が公費負担で可能です。 - 日本脳炎ワクチンの標準的接種開始年齢は3歳からですが、日本小児科学会より、下記に該当する方は生後6か月からの日本脳炎の接種が推奨されています。

- 日本脳炎流行地域に渡航・滞在する小児

- 最近日本脳炎患者が発生した地域・ブタの日本脳炎抗体保有率が高い地域に居住する小児

このページの先頭に戻る

5.長期にわたる疾患等のため定期接種を受けられなかった場合

平成25年(2013年)1月30日より、免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病にかかっていたことなど、特別の事情により定期の予防接種の機会を逃したと認められる方については、その特別な事情がなくなった日から原則として2年間、定期の予防接種として受けることが可能となりました。この場合、「特別の事情による定期の予防接種対象者確認申請書」の提出が必要となります。

この申請書はその疾患の主治医の先生により病状の記載もしていただかなければなりません。

このページの先頭に戻る

接種当日に必要なもの

母子手帳・予診票・接種券(京都市の場合)を忘れずにお持ちください(予診票・接種券は当院にも予備がございますので、当日の記入でもかまいません)。母子手帳を忘れられると、後日事故が起こる元(接種していないと勘違いしてすでに接種したワクチンを余分に接種してしまうなど)になりますので、接種できません。

初診の方の場合、同時にカルテも作成しますので、健康保険証・子育て支援医療費受給者証などもお持ちください。

予防接種後にその場で何らかの異常が出た場合、保険診療が必要になることもあります。

発熱など、接種当日に体調不良の場合や、年齢・スケジュールが不適切な場合、医師の判断で、予防接種を中止・延期することもあります。ご了承下さい。

このページの先頭に戻る

- :主なワクチンのみ記載しています。

ヒブ、三種混合、四種混合、不活化ポリオ、麻疹単独、風疹単独、狂犬病などにつきましては、個別にご相談下さい。 - :公費負担となるのは、年齢その他対象となる条件を満たす方のみです。

これらの予防接種のうち、定期予防接種については、京田辺市のほかに、京都府内の市町村で広域予防接種事業に登録している市町村の方も公費での接種が可能です。お住まいの地域が登録されているかどうかは、診療所までお問い合わせください。

このページの先頭に戻る